기후변화-시베리아 영구동토 ‘좀비 바이러스의 역습’은 과연 현실로 다가올까? ...새로운 팬데믹이 온다?

다른 곳의 영구동토보다 빠르게 녹아 수만 년 동면하던 바이러스 흔들어 깨워

얼음 속 고대 바이러스의 부활은 이미 공상영화가 아닌 현실 세계로 다가와

수만 년 전 바이러스 역습이 면역력 없는 인류에게 새로운 ‘팬데믹’ 초래 가능

기후변화-시베리아 영구동토 ‘좀비 바이러스의 역습’은 과연 현실로 다가올까? ...새로운 팬데믹이 온다?다른 곳의 영구동토보다 빠르게 녹아 수만 년 동면하던 바이러스 흔들어 깨워

|

▲ 온통 흰 눈에 뒤덮인 시베리아 영구동토층 <미국 항공우주국(NASA) 제공> |

이 연구진들은 “얼음 속 바이러스는 수만 년 시간이 지났음에도 아직 충분한 전염력을 갖추고 있는 상태”라며 “얼음 밖으로 나오면 다시 활동이 가능한 재활성화 속성이 있으므로 ‘좀비 바이러스’라고 부를 수 있을 것”이라고 설명했다. 일단 죽었다가 어떤 경위로 되살아나 움직이는 ‘시체 아닌 시체 좀비(Zombie)’에 영구 동토의 바이러스를 빗댄 것이다.

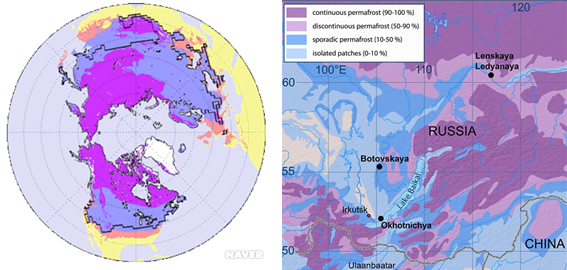

영구 동토란 지구 지층의 온도가 연중 0℃ 이하로 항상 얼어있는 땅으로 전체 육지 면적의 20~25%를 차지하며 한대 기후에 해당하는 남북 양극 권내, 시베리아, 알래스카, 그린란드, 캐나다의 일부 지역에서 볼 수 있다. 그런데 이들 영구 동토 권역 가운데서도 시베리아 지역의 얼음이 가장 빠르게 녹고 있어 이곳의 ‘좀비 바이러스’가 맨 먼저 깨어나 대규모 활동을 개시할 수 있다는 것이다.

이번에 조사 연구 대상이 된 바이러스들은 얼어붙었던 토양이나 강, 또는 2만7000년 전 죽은 시베리아 늑대의 창자 등에서 발견됐으며, 일부는 아직 충분한 전염성을 가지고 있었다. 다만 전염 가능성이 남아있다는 것만 밝혀졌을 뿐 인간과 동물에게 어떤 영향을 끼칠지는 아직 알 수 없고, 사람들의 거주 지역과는 비교적 떨어져 있어 현재로서는 그 위험도가 낮다고 말했다. 해당 연구 논문의 공동 저자인 장미셸 클라베리 프랑스 악스마르세유대학교 바이러스학 교수는 “얼음 속을 찾아볼 때마다 수만 년, 수천 년 전 바이러스가 더 많이 발견될 것”이라고 우려하기도 했다.

한편 이번 연구 결과 이전에도 지난 2016년 러시아의 북시베리아에서는 폭염으로 영구 동토가 녹으면서 그 안에 있던 사슴 사체가 노출됐고, 이와 접촉한 어린이 1명이 탄저병에 걸려 숨지고 성인 7명이 감염된 바 있다. 이 지역에서 탄저병이 발생한 것은 1941년 이후 처음이었다.

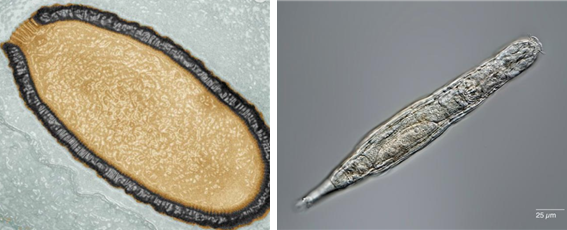

▲ 시베리아 영구동토에서 발견된 바이러스와 다세포생물. 왼쪽은 2014년에 발견돼 3만 년 전 것으로 밝혀진 ‘대형 바이러스’(피토 바이러스)이고, 오른쪽은 2021년 발견된 2만4천 년 전 다세포 생물 담륜충이다. 이 담륜충은 해동된 뒤 생식 활동까지 했다. 크기는 25㎛. (1㎛는 100만분의 1m) |

또 3만 년 된 시베리아 영구동토에서는 최근 대형 바이러스 신종이 발견됐다. 2003년 미미 바이러스(Mimivirus)가 처음 보고된 이래 잇따라 발견된 몸집 큰 바이러스 종들은 ‘거대 바이러스(giant virus)’라 불리는데, 그 존재가 아주 희귀하지는 않으며 종류도 다양성을 갖추고 있는 것으로 조사됐다.

프랑스 악스마르세유대학과 국립과학연구센터(CNRS) 소속 장-미셸 클라베리(Jean-Michel Claverie) 교수 연구팀은 최근 <미국 과학아카데미 회보(PNAS)>에 낸 논문에서 시베리아 영구 동토 시료에서 공 모양의 대형 바이러스를 새로 발견해 ‘몰리바이러스 시베리쿰(Mollivirus sibericum)’으로 명명한다고 발표했다. 땅 표면에서 30m 아래 놓인 3만 년 전의 영구동토층의 토양 시료에서는, 항아리 모양으로 1.5마이크로미터나 되는 피토 바이러스(Pithovirus)가 발견돼 눈길을 끌었다.

거대 바이러스는 그 크기가 보통 수십 나노미터인 인플루엔자 바이러스에 비해 훨씬 더 큰 600-1500나노미터나 됐다. 지금까지 발견된 대형 바이러스들은 유전물질을 디엔에이(DNA)로 간직하는 DNA 바이러스이며 대부분 단세포 생물인 아메바를 숙주로 삼아 사람한테는 해를 끼치지 않는 것으로 알려졌다.

이 연구자들은 “3만 년 전 영구동토에서 잇달아 발견된 바이러스 종들을 복원될 수 있다는 사실은 아주 오랜 기간에 걸친 바이러스의 생존능력이 특정 바이러스 종에 제한된 게 아님을 보여주는 것”이라며 영구동토 바이러스는 지구온난화 또는 채굴 활동과 관련해 주요 관심사가 되어야 한다고 주장했다.

워싱턴포스트는 “시베리아가 지구에서 온난화가 가장 빠르게 진행되는 지역 중 하나”라면서 “땅속에 얼어붙어 있던 유기체가 노출되는 일도 더 잦아질 수밖에 없다”고 전했다.

▲ 시베리아 영구동토에서 발견된 4만 년 전 새끼 당나귀. <연합뉴스제공> |

실제로 시베리아 북동부 알라제야 강 인근 영구동토층에 3.5m 깊이의 구멍을 뚫어 채취한 시료에서는 고대 담륜충이 발견되기도 했다. 러시아 '토양 빙설학 실험실'의 스타스 말라빈 연구원 등이 참여한 연구팀은 아디네타(Adineta) 속(屬)으로 밝혀진 이 담륜충들의 시료에 대한 방사성 탄소연대 측정을 통해 약 2만4천 년 전 생물로 확인됐으며, 해동 뒤에는 단성 생식을 했다고 밝혔다. 담륜충(Bdelloid rotifer)은 현미경을 통해 봐야 할 정도로 작은 다세포 생물이지만 추위에 아주 강하다.

연구팀은 고대 담륜충을 대상으로 실험실에서 냉동 및 해동 과정을 밟았으며, 이를 통해 담륜충이 서서히 냉동되는 과정에서 나타나는 얼음 결정화를 견딜 수 있다는 점을 확인했다. 이는 담륜충의 세포와 기관이 극저온이 유발하는 충격을 피할 수 있는 메커니즘을 갖고 있다는 것을 시사하는 것으로 연구팀은 설명했다.

연구팀은 이번 연구 결과에 대해 "다세포 생물도 대사 활동이 거의 완전히 멈춘 휴면 상태로 수만 년을 버틸 수 있다는 가장 명확한 증거를 제시해 주는 것"이라면서 "다세포 생물이 수천 년간 냉동, 보관된 뒤 다시 살아날 수 있다는 점이 연구 결과의 핵심"이라고 강조했다.

그러면서 "복잡한 생명체일수록 산 채로 냉동해 보존하는 것이 더 어렵고, 특히 포유류는 현재로선 냉동 보존이 불가능하지만, 단세포 생물에서 장과 뇌를 가진 다세포 생명체로 냉동 보존 사실 확인이 넓혀진 것만으로도 큰 진전"이라고 강조했다.

연구팀은 담륜충의 생존을 가능하게 한 생물학적 메커니즘에 관한 연구를 지속할 계획이며, 이를 통해 얻은 통찰력이 인간을 비롯한 다른 동물의 세포와 조직, 기관을 냉동 보존할 수 있는 단서를 제공해 주기를 바란다고 밝혔다. 연구팀은 시베리아 영구 동토에서 장기적인 휴면 상태를 유지할 수 있다는 다른 생물을 찾는 연구도 지속해 나갈 계획이다.

▲ 북반구의 영구동토지대(왼쪽)와 시베리아 영구동토지대. 짙은 보라색 지역이 결빙기간이 오래된 영구동토이다. |

- 기후위기 혐오를 통한 돈벌이로 전락한 유투브

- 눈 대신 비 내리는 날이 많아지는 히말라야산맥

- 올여름, 땅도 바다도 역대 최고로 뜨거웠다.

- 국가의 재난 대응체계에 대한 국민불신 증폭...국민이 묻는다.

- [기후위기] 관측 이래 지구가 가장 뜨거웠던 날

- ‘높이고 끄고 뽑아요!’..상가 문 닫고 냉방 합시다.

- “일본산 수산물 수입규제 조치와 오염수 방류는 별개"

- [기후위기] "기후변화와 인간의 활동으로 위협받는 북미 눈 숲"...북미 산불재앙 이제 시작

- 기후변화로 파산하는 외국 보험사들... 한국 대응책 마련 토론회

- [기후위기] 사하라 '사막 지도'를 바꿀수도 있고..유럽이 끓어오르게 하는 현상

- 지구를 휩쓴 초대형 산불과 6600만년 전 지구전체 산불로 멸망한 공룡

- 남부지방 댐·저수지 저수율 회복세..

- 그린워싱에 대해 공정거래위원회 지침 마련....기만적 광고 행위

- [인간이 만든 재앙]기업의 환경파괴로 인한 코로나19 대유행..ESG 중요성 부각된 이유였다.

- [인간이 만든 재앙] 세상에서 가장 높은 쓰레기장, 에베레스트(8848m)

- 극단적인 기후현상...집중호우 예상되나..손놓고 있는 침수예상 현장들

- [기후변화] 지능높은 문어 혹한의 바다에서 살아남는 것도 남다랐다.

- [기후위기14화] 대서양 허리케인 예측 불가능

- 기후변화로 에너지 사용량도 달라져...지난해 건물에너지 총사용량 5.9% 증가

- [기후위기 13화] 치명적 기생충 '뇌먹는 아메바'

- [기획 광활한 우주 ④화] “달은 지구와 원시행성이 충돌한 지 3시간 만에 만들어졌다”

- ‘깊은 우주’ 탐사 망원경, 허블에서 제임스웹으로

- 오직 하나뿐인 지구 : 트럼프와 그린란드 빙하 ②-1

- 포항, 송도해수욕장에 찾아온 검은머리물떼새