웹망원경이 포착한 131억 년 전 ‘초기 우주’의 빛

46억 광년 먼 우주 사진 속 점 하나하나가 수천억 개의 별을 거느린 은하들

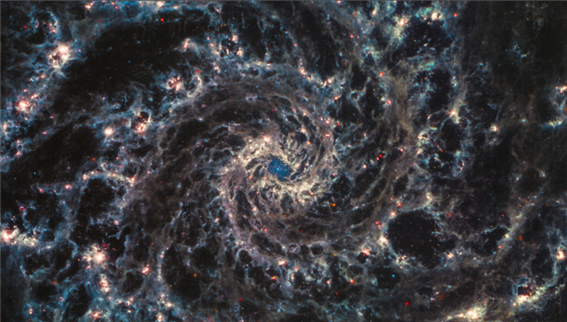

웹망원경, 웅장하고 화려한 나선은하 ‘메시에74’의 모습도 더욱 생생히 포착

별들이 수없이 ‘나고 죽는’ 용골자리 성운 모습도 구체적으로 선명하게 표현

웹망원경이 포착한 131억 년 전 ‘초기 우주’의 빛46억 광년 먼 우주 사진 속 점 하나하나가 수천억 개의 별을 거느린 은하들

|

|

제임스웹이 중적외선기기(MIRI)로 관측한 데이터를 천문학자 주디 슈미트 박사가 이미지 처리한 M74 나선은하. 가운데 은하의 핵을 중심으로 바람개비 모양의 나선 팔 모양이 선명하다. 지구에서 물고기자리 방향으로 3200만 광년 거리에 자리 잡고 있다. <NASA / ESA /CSA 제공>

한편, 제임스웹망원경이 보내온 ‘깊은 우주’ 사진 중에서는 나선은하 ‘메시에74(Messier74)의 웅장하고 화려한 모습을 또렷이 확인할 수 있다. 바람개비 모양 나선팔 2개로 이루어진 M74는 지구로부터 3,200만 광년 떨어져 있고, 약 1,000억 개의 별들이 있는 것으로 분석된다. M74는 이전에 허블망원경으로 관측된 이래 웅장한 나선은하의 완벽한 실례로서 찬사를 받아 왔다.

1780년 프랑스천문학자 샤를 메시에 등이 처음 발견한 이후 천문학자들에게는 그야말로 ‘인기 스타’의 지위를 누려온 대표적 나선은하이다.

이밖에, 제임스웹 우주망원경이 선명하게 포착한 우리 은하 속 ‘용골자리 성운’은 쉽게 비유하자면 ‘별들의 산부인과 병원’이다. 그 겉모양은 ‘용의 척추 뼈’를 닮았다 해서 ‘용골(龍骨. carina)’이라 한다. ‘성운(星雲. nebula)’은 말 그대로 ‘별 구름’이다. 별을 만드는 재료인 우주 가스와 먼지가 구름처럼 뭉쳐 있는 모양이다.

성운의 큰 지름은 약 3광년이나 되는 거대한 천체인데, 이 엄청난 몸집 속에 우주 가스와 먼지가 마치 비구름처럼 빽빽하게 모여 있어 끊임없이 별들이 태어나고 죽는다. 그 겉모습은 어찌 보면 거대한 산맥 같기도 하다. 여기저기 험준한 봉우리들이 삐죽삐죽 솟아 있다. 성운의 이 몸체는 대부분 깨끗한 수소 가스로 이루어져 있음에도 불구하고 검붉은 모습을 하고 있는 까닭은 수소보다 상대적으로 적은 양의 성간(星間) 먼지가 불투명한 물질이기 때문이다.

제임스웹이 관측한 용골자리 성운(Carina Nebula). 지구로부터 7,500광년 떨어진 이 ‘별구름’은 우주 가스와 먼지로 끊임없이 별들을 만들어내고 있다. 이 성운의 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 가려면 빛의 속도로 꼬박 3년이 걸린다. <NASA 등 제공>

지난해 연말 지구로부터 150만㎞나 멀리 떨어진 ‘지구-태양 중력 평형점’에 안착한 제임스웹망원경이 본격적인 우주 관측에 나서 최초로 ‘과학적 품질’ 이미지를 내놓은 것도 이 용골자리 대성운이다. 우리 은하에서 가장 밝은 곳 중 하나이며, 천문학자들에게 가장 흥미로운 일들을 제공하고 있는 곳 중 하나이어서 제임스웹이 초기 관측 임무에 집중했던 것이다.

아마도 지금으로부터 수백만 년쯤 뒤에 성운의 가스와 먼지가 별을 만드는 재료로 거의 다 쓰이고 나면 지금 관측되는 거대한 산 모습은 흔적조차 없이 우주 속으로 사라지고 말 것이다. 지구의 모든 생명체가 나고 죽듯이, 우주의 무생명체들도 결국 나고 죽는다.

1990년 사상 처음으로 우주 궤도에 올려진 뒤 아직까지 맹활약하고 있는 허블망원경이 최근 촬영한 용골자리 성운. 사진 찍는 위치와 각도가 달라 제임스웹 망원경이 포착한 모습과는 사뭇 다르지만 역시 먼지와 가스로 이루어진 ‘별구름’의 특징을 잘 보여주고 있다. <NASA, ESA 제공>

- 그린란드, 200만 년 전에는 코끼리 어슬렁거리던 숲 지대였는데...이런 변화에 적응할 시간이 없다는게 문제다

- ‘탄소저장고’ 콩고분지 이탄지(泥炭地)가 위험하다

- 빙하가 보내는 경고 - “이러다가는 다 죽어!!!”

- [특별기획]플라스틱의 역습1- 대왕고래, 하루 최대 1천만 개의 미세플라스틱 먹는다

- [기획 광활한 우주 ④화] “달은 지구와 원시행성이 충돌한 지 3시간 만에 만들어졌다”

- [기획-광활한 우주 2화] 소행성 충돌 지구방어 실험 첫 성공

- 하지(夏至)에 찾아온 우주쇼, 부분일식

- 기후변화 칼럼 : 오직 하나뿐인 지구 불타는 호주대륙, 기후변화 대량멸종의 서막일까??